1熱管理材料

Nature:極端各向異性范德華熱導體

集成電路的致密化需要熱管理策略和高導熱材料。最近的創新包括開發具有熱傳導各向異性的材料,這種材料可以消除快軸(fast-axis)方向上的熱點,并沿慢軸提供隔熱。然而,大多數人工設計的熱導體的各向異性比(anisotropy ratio)相較自然各向異性材料要小得多。

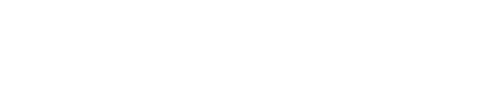

近期,美國芝加哥大學、伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校和瑞典查爾姆斯理工大學的研究人員基于具有隨機層間旋轉的大面積范德華薄膜,開發了一種極端各向異性熱導體,其在MoS2中產生的室溫熱各向異性比接近900,這是有史以來的最高值之一。層間旋轉阻礙了跨平面的熱傳輸,而長程層內結晶則保持了較高的面內導熱性。研究人員在MoS2(57±3 mW m-1K-1)和WS2(41±3 mW m-1K-1)薄膜中測量到跨平面方向上的超低熱導率,通過使用分子動力學模擬對這些數據進行定量解釋,揭示了一維類玻璃熱傳輸行為。相反,MoS2薄膜的面內熱導率接近單晶值。用各向異性薄膜覆蓋納米金電極可防止電極過熱,并阻止熱量到達器件表面。這項工作為固態系統中工程定向熱傳輸建立了一個新自由度,即層狀晶體材料中的層間旋轉。該研究成果以“Extremely anisotropic van der Waals thermal conductors”為題發表于Nature上。

圖1. 金電極上r-MoS2薄膜的溫度分布和散熱效率

論文鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03867-8

2 電磁屏蔽材料

Comp. Part A:具有優異熱耐久性和電磁屏蔽性能的柔性多層芳綸納米纖維/銀納米線薄膜

近年來,由聚合物基體和導電填料組成的導電聚合物復合材料(conductive polymer composite,CPC)因其重量輕、柔韌性好而得到廣泛研究。

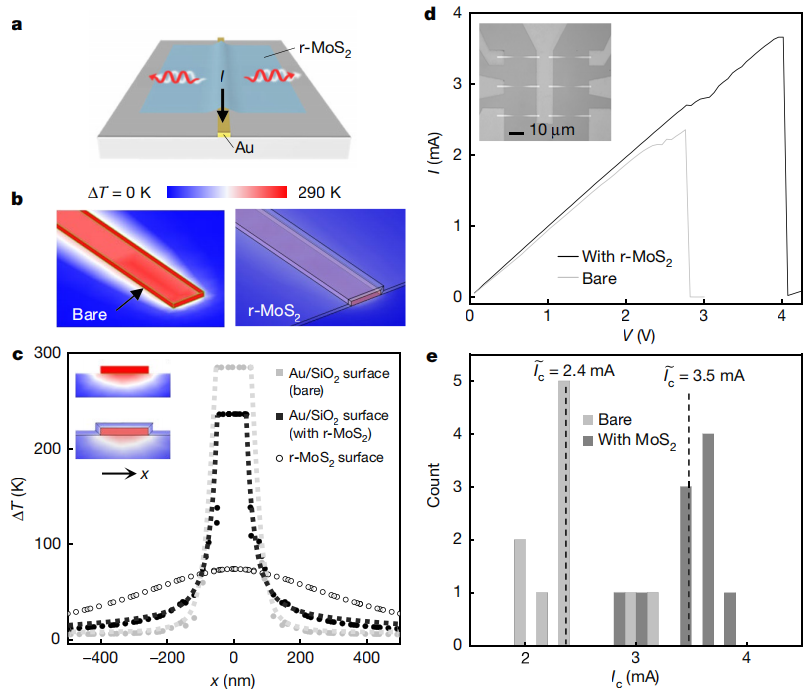

最近,上海大學的研究人員以銀納米線(AgNW)為內導電層,芳綸納米纖維(ANF)為外保護層,通過多級逐層過濾工藝和熱壓工藝制備了多層ANF/AgNW薄膜。這種薄膜通過相鄰層之間的氫鍵作用顯著提高了電磁干擾(EMI)屏蔽和力學性能,電磁波在AgNW層之間的內部多次反射也相應增強了EMI屏蔽性能。7層結構的ANF/AgNW薄膜表現出優異的力學性能,拉伸強度達到79 MPa,斷裂應變為4.6%,EMI屏蔽效能高達63.3 dB,這主要歸因于ANF固有的機械強度和緊密連接的AgNW網絡導致的優良導電性的協同效應。此外,這種多層膜在高溫下(~400 ℃)具有優異的EMI屏蔽穩定性,優于傳統的聚合物基EMI屏蔽材料。相關研究內容以“Flexible multilayered aramid nanofiber/silver nanowire films with outstanding thermal durability for electromagnetic interference shielding”發表于Comp. Part A上。

圖2.柔性多層芳綸納米纖維/銀納米線薄膜的屏蔽性能與文獻對比

論文鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2021.106643

3 電介質材料

1、Science:超順電弛豫鐵電體的超高儲能

基于電介質的靜電儲能技術是先進電子和大功率電氣系統的基礎。近年來,以納米疇為特征的弛豫鐵電體作為高能量密度、高效率的電介質顯示出巨大的應用前景。

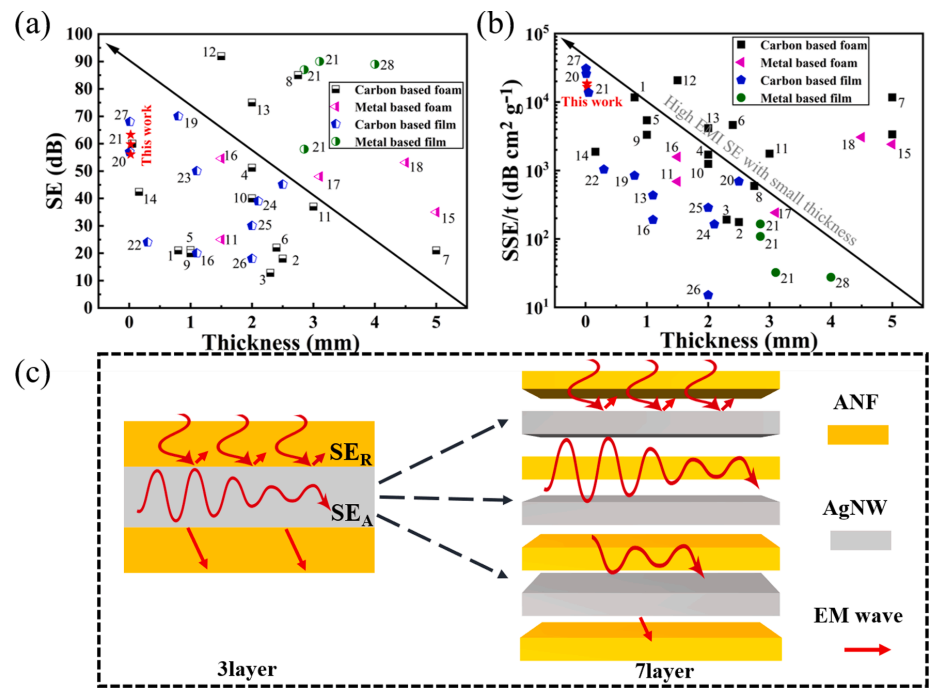

近日,清華大學的研究人員及其合作者報道了一種利用超順電設計大幅增強弛豫鐵電薄膜儲能性能的策略。納米疇被縮小到由幾個單胞組成的極性簇,這樣在保持相對高的極化的同時,極化轉換回線幾乎被消除。在超順電的釤摻雜鉍鐵氧體-鈦酸鋇薄膜中,實現了152 J/cm3的超高能量密度,并顯著提高了效率(在3.5 MV/cm的電場下>90%)。這種超順電策略普遍適用于優化弛豫鐵電體的介電和其他相關功能。該研究工作以“Ultrahigh energy storage in superparaelectric relaxor ferroelectrics”為題發表于Science上。

圖3. 超順電弛豫鐵電薄膜Sm-BFBT的介電、極化與儲能性能

論文鏈接:

DOI: 10.1126/science.abi7687

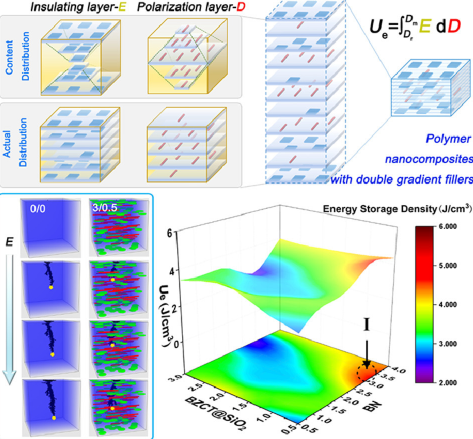

2、Energy Storage Mater.:高能量密度聚合物納米復合材料的雙梯度設計

聚合物電介質材料在高密度儲能領域擁有廣闊的應用前景。聚合物電介質的能量密度取決于擊穿強度和介電常數。然而,具有高擊穿強度的聚合物電介質通常具有低介電常數,反之亦然。因此,進行微結構設計以實現最佳儲能性能至關重要。

最近,美國賓夕法尼亞州立大學的研究人員提出一種在微結構中引入雙梯度來提高聚合物納米復合材料能量密度的策略。通過采用隨機模型模擬微觀結構對擊穿強度的影響,發現兩種納米填料具有相反梯度的微觀結構可以有效提高擊穿強度。研究人員制備了填充0.5Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-0.5(Ba0.7Ca0.3)TiO3纖維(BZCTFS)和氮化硼納米片(BNNS)的聚醚酰亞胺(PEI)復合材料,其中BZCT和BNN具有相反的梯度。優化后的微結構具有580 kV/mm的擊穿強度和4.87 J/cm3的放電能量密度,分別比純聚合物(420 kV/mm和2.5 J/cm3)高38%和95%。這種雙梯度設計策略有望被廣泛應用于聚合物納米復合材料的微結構工程以獲得高能量密度。相關研究工作以“Double-Gradients Design of Polymer Nanocomposites with High Energy Density”發表于Energy Storage Mater.上。

圖4. 高能量密度聚合物納米復合材料的雙梯度設計

論文鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.ensm.2021.10.008

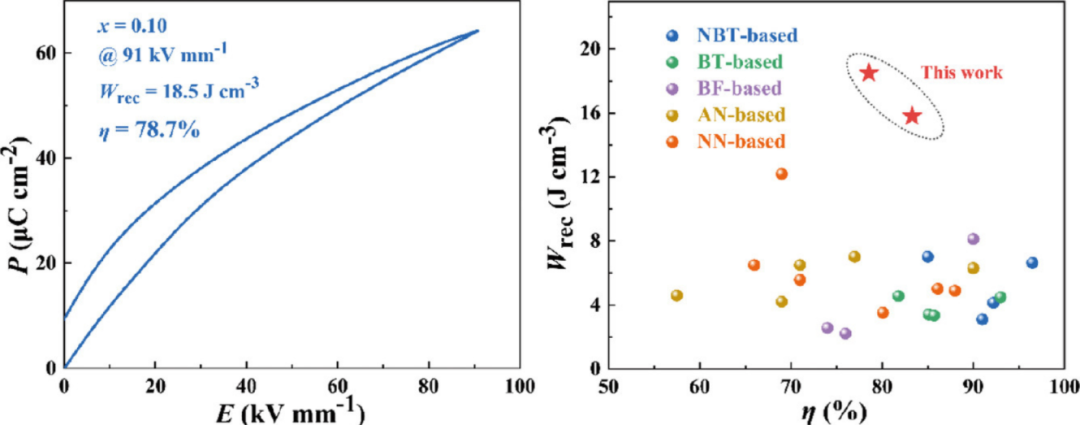

3、Energy Storage Mater.:通過疇工程實現無鉛弛豫反鐵電陶瓷的超高儲能密度

介質電容器因其在未來大功率和/或脈沖功率電子系統中的廣泛應用而受到越來越多的關注。然而,目前電介質陶瓷的可恢復儲能密度(Wrec)相對較低,這在很大程度上限制了其實際應用。

最近,南京理工大學的研究人員及其合作者采用疇工程方法制備了弛豫反鐵電NaNbO3-BiFeO3塊體陶瓷,它綜合了反鐵電體和弛豫體的優點。結果表明,反鐵電相由正交P相轉變為R相,反鐵電疇由微米級塊體演化為納米級團簇。這種0.90NaNbO3-0.10BiFeO3陶瓷具有18.5 J cm-3的超高Wrec值和99.5 kV mm-1的巨大擊穿強度,優于最先進的塊體介電陶瓷。此外,這種陶瓷還表現出優異的頻率、循環和熱可靠性,以及可觀的電流密度(2140.6 A cm?2)、超高功率密度(428.1 MW cm?3)和超快的放電速率(14 ns)。以上研究結果不僅表明NaNbO3基弛豫反鐵電陶瓷是先進儲能電容器的候選材料,也為開發新型無鉛高性能介電材料提供了可行的疇工程策略。相關研究工作以“Ultrahigh energy storage density in lead-free relaxor antiferroelectric ceramics via domain engineering”發表于Energy Storage Mater.上。

圖5. 通過疇工程實現無鉛弛豫反鐵電陶瓷的超高儲能密度

論文鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.ensm.2021.09.018

4 熱電材料

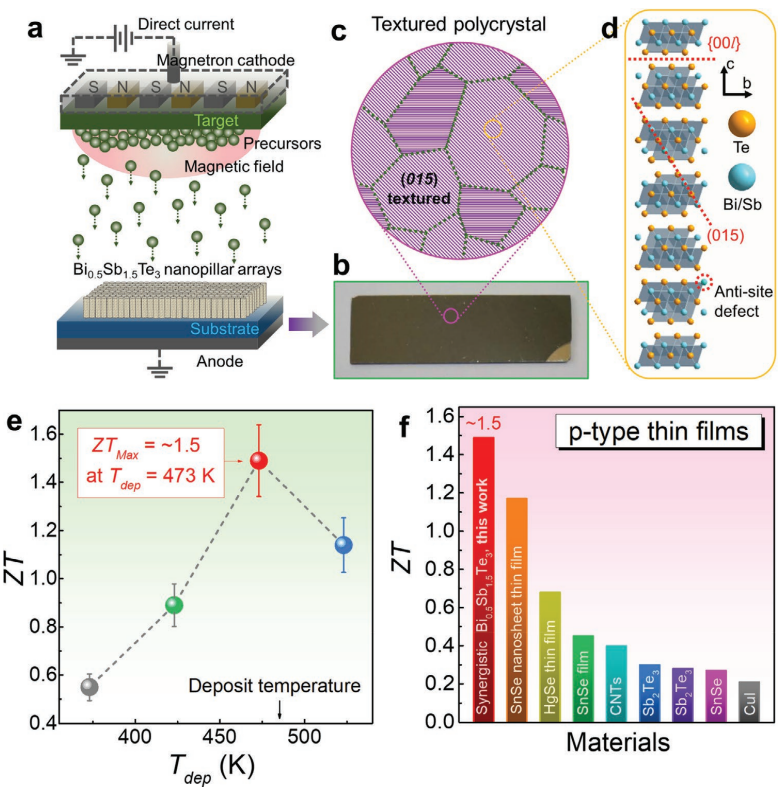

1、Adv. Energy Mater.:協同織構和Bi/Sb-Te反位摻雜實現Bi0.5Sb1.5Te3基薄膜的高熱電性能

Bi2Te3基薄膜因其良好的耐磨性和柔韌性而受到越來越多的關注。然而,與塊體材料相比,其性能相對較低,限制了其更廣泛的應用。

近期,澳大利亞南昆士蘭大學的研究人員采用協同織構和Bi/Sb-Te反位摻雜方法,通過磁控濺射制備了p型Bi0.5Sb1.5Te3薄膜,其室溫ZT值高達~1.5。結構表征證實,對沉積溫度的仔細調節可以增強所制備的多晶Bi0.5Sb1.5Te3薄膜的織構,從而顯著提高載流子遷移率和電導率。同時,合理的沉積溫度可以誘導Bi/Sb和Te之間的反位摻雜,從而降低載流子濃度,使其更接近最優水平,最終獲得室溫下45.3 μW cm-1的高功率因數和~1.5的最大ZT值。這種熱電材料相比其它最先進的p型薄膜熱電材料具有很強的競爭力,顯示出巨大的實際應用潛力。該研究工作以“Synergistic Texturing and Bi/Sb-Te Antisite Doping Secure High Thermoelectric Performance in Bi0.5Sb1.5Te3-Based Thin Films”發表于Adv. Energy Mater.上。

圖6. Bi0.5Sb1.5Te3基熱電薄膜及其熱電性能

論文鏈接:

https://doi.org/10.1002/aenm.202102578

2、Nature Communications:谷各向異性提高熱電功率因數

谷各向異性(Valley anisotropy)是一種有利的電子結構特征,可用于實現優良的熱電性能。

最近,浙江大學的研究人員利用p型Mg3Sb2中的單一各向異性費米口袋(Fermi pocket),通過對單晶和織構化多晶樣品的協同研究,展示了一種利用谷各向異性提高熱電功率因數的可行策略。與重帶方向相比,沿輕帶方向觀察到3倍高的載流子遷移率,而Seebeck系數保持相似。較低的晶格熱導率下,室溫zT值增加了3.6倍。此外,對66個同構Zintl相化合物進行第一性原理計算,篩選出其中9個化合物,均表現出類似于Mg3Sb2的pz軌道主導價帶。該研究證實谷各向異性是增強具有各向異性費米口袋的材料熱電性能的有效策略。相關研究工作以“Demonstration of valley anisotropy utilized to enhance thethermoelectric power factor”發表于Nature Communications上。

圖7. 織構化多晶Mg3Sb2的結構與熱電性能

論文鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41467-021-25722-0

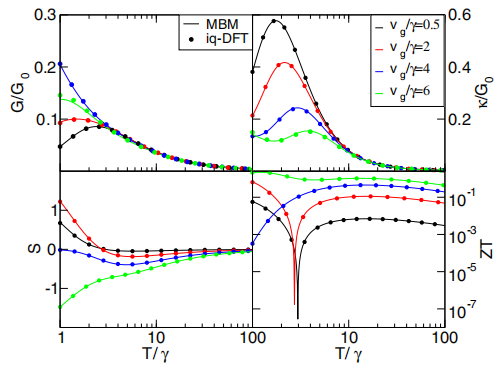

3、Phys. Rev. B:密度泛函理論中的熱電輸運

熱電技術是一系列技術應用(如能量轉換)的核心,其本質上跟電荷與熱傳輸相關。

近期,西班牙Donostia International Physics Center的研究人員在密度泛函理論的框架下,提出了一種描述穩態電子輸運和熱輸運的形式。研究證明該理論的三個基本變量(即結上的密度以及通過結的電流和熱流)與三個基本勢(即結中的局域勢以及穿過結的直流偏壓和熱梯度)之間的一一對應關系。因此,理論中的Kohn-Sham體系需要三種交換關聯勢。在線性響應中,該形式從Kohn-Sham系數和交換關聯勢的導數的角度,可以得到多體輸運系數(電導、熱導和Seebeck系數)的精確表達式。將該理論應用于單雜質Anderson模型,庫侖阻塞區中這些導數的精確解析參數化可通過逆向工程構建。該研究成果以“Thermoelectric transport within density functional theory”發表于Phys. Rev. B上。

圖8. 不同溫度下熱電優值的輸運系數和電子貢獻

論文鏈接:

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.125115

5 先進封裝

1、IEEE Trans. Comp. Pack. Man. Tech.:用于理解重力對扇出板級封裝翹曲影響的定量模型

與引線框架、引線鍵合和球柵陣列等封裝技術相比,扇出型封裝具有更高的生產率、更低的成本和更高的集成度,已成為最有前途的先進封裝方法之一。然而,當前的扇出型封裝技術正面臨翹曲的嚴峻挑戰。翹曲問題是由各種封裝材料之間的熱膨脹系數不匹配以及環氧模塑料(epoxy mold compound,EMC)和聚酰胺絕緣層(再分布層)的化學收縮引起的。過度翹曲可導致分層、開裂和焊點裂紋失效。

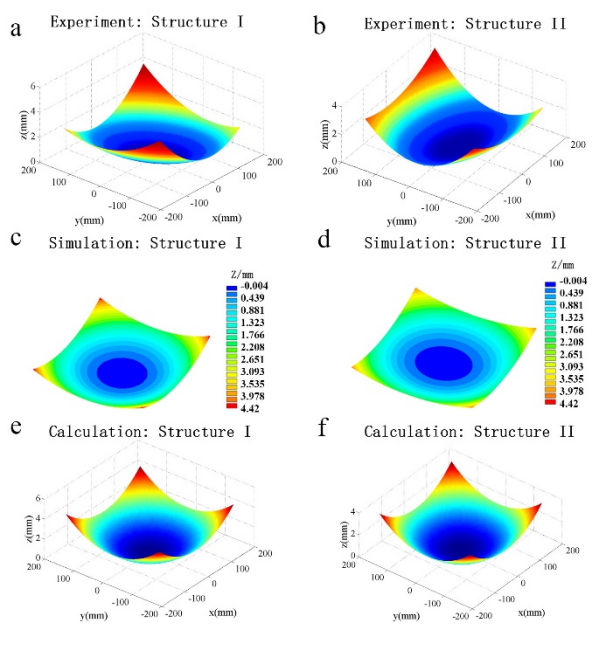

最近,廣東工業大學的研究人員通過考慮封裝材料的熱收縮和化學收縮以及封裝結構彎曲剛度之間的競爭,提出了一個通用且簡明的理論模型,以量化重力對封裝翹曲的影響。對兩種尺寸為310 mm×320 mm的扇出板級封裝結構的翹曲分布進行的實驗研究和有限元模擬驗證了該模型的有效性。在理想的無重力條件下,翹曲度與封裝結構尺寸的平方成正比。在重力效應下,翹曲遵循封裝結構尺寸的簡單四次表達式。重力可以減少結構中的彎矩,從而減少總翹曲。對于較大尺寸的結構,重力對翹曲的影響更為明顯。結果表明,該模型的預測結果與實驗和模擬結果吻合較好,這為考慮重力效應的翹曲預測提供了一個有效的工具。相關研究內容以“A quantitative model to understand the effect of gravity on the warpage of fan-out panel-level packaging”發表于IEEE Trans. Comp. Pack. Man. Tech.上。

圖9. 翹曲分布的模擬與實驗對比

論文鏈接:

DOI: 10.1109/TCPMT.2021.3111626

2.、IEEE Trans. Comp. Pack. Man. Tech.:基于過程力學的先進扇出技術翹曲分析與預測

摩爾定律在過去幾十年中顯著地促進了半導體技術的發展。涉及新材料、結構和工藝的先進封裝為實現優異性能做出了巨大貢獻。在各種形式的先進封裝中,晶圓級扇出型封裝(fan-out wafer level packaging,FOWLP)優于標準晶圓級封裝,因為它允許更多的I/O連接,從而為高端設備帶來了里程碑式的發展。此外,FOWLP技術實現了采用不同制造工藝制造的芯片的異構集成,從而使得性能更高、成本更低、尺寸更小的芯片成為可能。在封裝材料、工藝和結構中,必須透徹理解工藝力學以確保準確性,而多物理場和多尺度建模有助于闡明翹曲的內在機理。

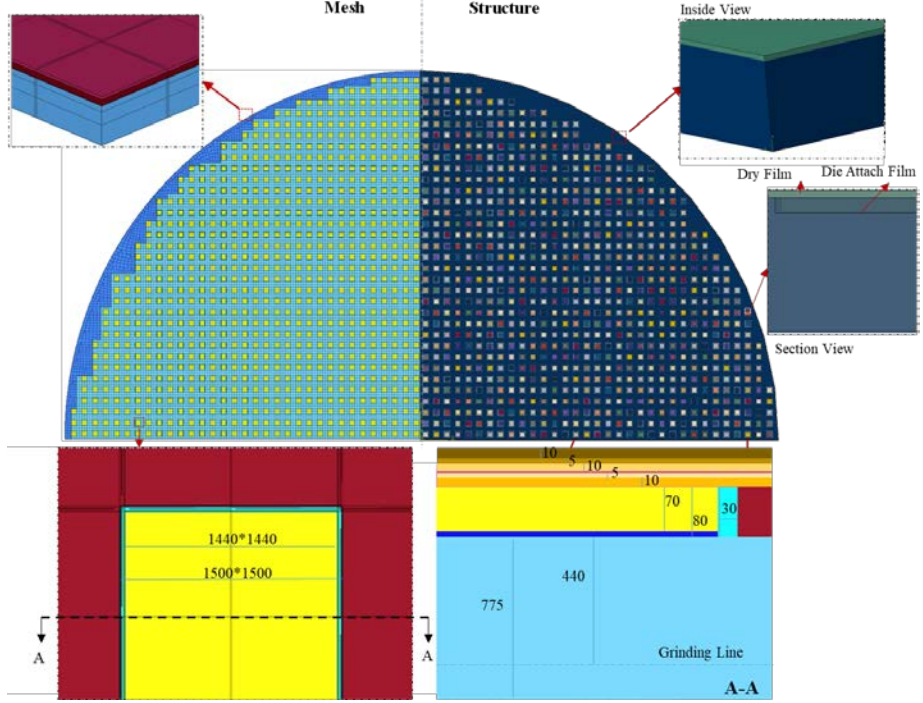

最近,武漢大學和華中科技大學的研究人員將過程力學應用于FOWLP,針對嵌入式硅扇出晶圓級封裝的翹曲分析,引入工藝力學原理,對材料-結構-工藝的相互作用進行了研究。研究團隊通過詳細分析嵌入式硅扇出封裝的典型過程,探討了各個工藝的翹曲演變過程。此外,還提出了代表體積單元(representative volume element,RVE)的材料等效模型和多層結構的擴展理論模型。擴展理論模型、實驗測量和有限元模型的綜合比較結果表明,該理論模型有效且相對準確,這為預測制造過程中的翹曲變形提供了一種可行的方法。這項研究工作以“Warpage Analysis and Prediction of the Advanced Fan-out Technology Based on Process Mechanics”發表于IEEE Trans. Comp. Pack. Man. Tech.上。

圖10.嵌入式硅扇出晶圓的四分之一翹曲模擬

論文鏈接:

DOI: 10.1109/TCPMT.2021.3115571

來源 | 科研管理辦

編輯 | 公共關系與宣傳辦