在科技的浩瀚星空中,女性從未缺席。她們以智慧與勇氣,打破桎梏,探索未知,編織科技世界的未來。她們的科學家精神——對祖國的熱愛、對挑戰的突破、對創新的執著——點滴積累匯聚成星辰大海,在這茫茫星海中,閃耀著女性的光輝。她們的力量不僅閃耀在實驗室、企業和學術殿堂中,更如同一盞明燈,照亮著后來者的前行之路。

謝希德

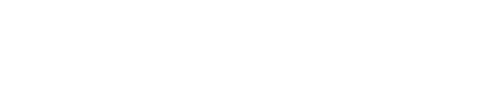

“中國半導體之母”、中國半導體表面物理理論奠基人、新中國第一位大學女校長

來源:全國婦聯女性之聲

謝希德,這位生于1921年與中國共產黨同齡的科學家,一生忠誠于黨、忠誠于祖國、忠誠于人民,在新中國百廢待舉的年代,以她瘦弱卻堅韌的身軀不懈奮斗,為我國半導體物理、表面物理理論研究撐起了一片天,用自己的一生詮釋了新時代的中國科學家精神。

她如同一位斗士,于滿身病痛中在教育、科研領域奮斗了數十載,更為我國留下培養了寶貴的第一批半導體人才。

謝希德女士生平

1921年,謝希德出生在著名的物理學世家。父親謝玉銘精確測定了氫原子的光譜結構,被楊振寧稱為“最接近諾貝爾物理學獎的成果”。幼時的謝希德最愛呆的地方是父親的書房,“中國需要科學”是她最喜歡的“童謠”。

1946年,謝希德從廈門大學物理系畢業后赴美留學,先后獲史密斯學院碩士學位、麻省理工學院博士學位。

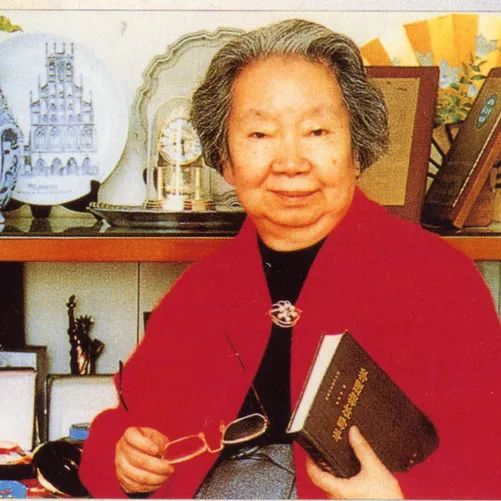

年輕時的謝希德

1951年,謝希德獲得麻省理工學院博士學位后,開始謀劃回國。次年,謝希德冒著風險,懷著對祖國熾熱和執著的愛,沖破重重阻撓毅然回國。

1956年5月,謝希德加入了中國共產黨。同年秋她被國務院調到北京大學共同創辦半導體物理專門化,黃昆任教研組主任,謝希德任副主任。

1958年,由謝希德和黃昆合著的《半導體物理》一書問世。同時,第一枚單晶硅、第一塊半導體材料和第一支晶體管也在她的努力下誕生。

1983年,謝希德擔任復旦大學校長,成為了新中國高校第一位女校長。

1982年,謝希德在復旦大學物理樓辦公室

心懷祖國 辦學育人

1949年,在麻省理工攻讀碩士的謝希德收到了一條令人振奮的消息:新中國成立了!謝希德難以抑制激動的心情,“巴不得馬上回到中國!” 多年以后,在上海舉辦的教師節晚會上,有人問謝希德:“50年代,是什么力量使您沖破重重阻撓毅然回國?”謝希德蹣跚地走到主席臺,話筒傳出蒼老而有力的聲音:“我愛中國!”

謝希德接受學生提問

1956年,我國開始制定12年科學技術發展規劃,中國第一個半導體專門化培訓班在北京大學成立,北大的黃昆任主任,復旦的謝希德任副主任。幾乎在一窮二白的基礎上,這個班兩年間系統地培養了我國第一批半導體專業人才200多名,成為我國半導體人才的主要發源地。同時,黃、謝二人合著的《半導體物理》,開創了我國半導體領域學科的先河。

在國際上,半導體是1948年才拉開帷幕的科學,而在1956年后,中國的半導體科研竟在很短的時間內遍地開花,這其中,謝希德功不可沒。她開啟了中國半導體從無到有的“破冰”之路,也奠定了中國芯片事業的基礎。

1983年,謝希德在大教室講課:“做一個有理想有抱負的大學生”

為了搞好教學科研的開放與國際交流,謝希德親自為出國留學的學生寫推薦信。作為校長,謝希德的眼光長遠而犀利。她力排眾議,率先在國內打破綜合大學只有文科、理科的蘇聯模式,增設了技術科學學院、經濟學院、管理學院等多個學院,將復旦變為一所擁有人文科學、社會科學、自然科學、技術科學和管理科學的綜合性大學。

“送師生出去,讓知識回來”,謝希德送出去的師生幾乎在留學期滿后都回到祖國,并成為學術界的中堅、國家的棟梁。

謝希德與學生

幾十載耕耘不輟,讓人們甚至謝希德自己都忘卻了她是一位飽受癌癥折磨了34年的老人,她住院期間唯一的要求是要一部電話,讓她接通便攜電腦。因為腿不能彎曲,她只能站立工作。她每天接發很多電子郵件,處理大量的事務,直到發生急性心衰和呼吸衰竭,搶救之后,再也無法站起,才不得不停止工作。

林蘭英

“中國半導體材料之母”、“中國太空材料之母”、中國科學院物理研究所研究員、中國科學院半導體研究所副所長、中國科協副主席

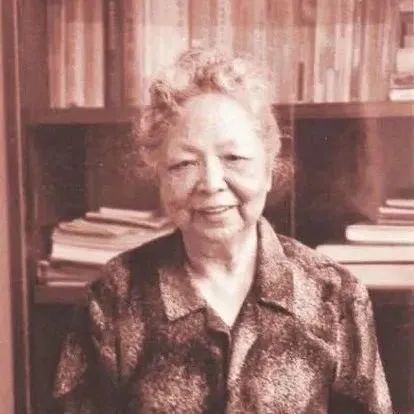

林蘭英,半導體材料學家,我國半導體科學事業開拓者之一。先后負責研制成我國第一根硅、銻化銦、砷化鎵、磷化鎵等單晶,為我國微電子和光電子學的發展奠定了基礎。負責研制的高純度汽相和液相外延材料達到國際先水平。開創了我國微重力半導體材料科學研究新領域,并在砷化鎵晶體太空生長和性質研究方面取得了世人矚目的成績。

在她 85 年的生命歷程中,她抗爭過,失敗過,成功過,遺憾過…… 她將她的一生奉獻給了她敬愛的祖國和鐘愛的半導體科學事業,無愧于“為國為民的國之脊梁”這個稱號。

林蘭英女士生平

1948年,林蘭英只身前往美國賓夕法尼亞州迪金森學院留學。

1955年,獲得賓夕法尼亞大學固體物理學博士學位,是該校建校以來第一位獲得博士學位的中國人,也是第一位女博士。

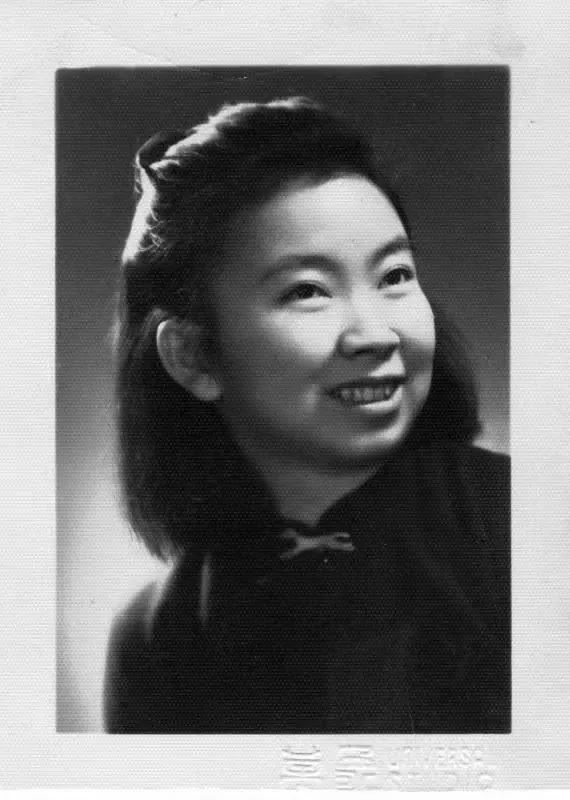

1957年,林蘭英謝絕了美國公司的高薪挽留,懷著矢志報國的滿腔熱情,從大洋彼岸回到了日夜思念的祖國,并進入中國科學院物理研究所工作。

1957年,林蘭英團隊研制成功第一根鍺單晶,次年研制成功中國第一根硅單晶。

1955年6月 林蘭英獲美國賓夕法尼亞大學固體物理學博士學位后留影

1960年起,首次提出用汽相外延和液相外延法制取砷化鎵單晶,砷化鎵汽相外延電子遷移率長期處于國際領先地位。

1961年,制造出中國第一臺開門式硅單晶爐,次年拉制成中國第一根無位錯的硅單晶,無位錯達國際先進水平。

1980年,當選為中國科學院學部委員(院士)。

80年代,她開創性地提出在太空微重力條件下拉制砷化鎵的設想。1987年8月,中國終于在第九顆返回式人造衛星上拉制出了第一塊高質量低缺陷的砷化鎵單晶。

利國利民 奉獻身心

1957年,她收到了一封特殊的“家書”。中國科學院希望她能回國,開創咱們自己的半導體事業。拿著那封“家書”她哭了,終于等到這一天,她想家了。

得知她要回國的消息,美國方面坐不住了。先是給她漲薪,可林蘭英說:“我來美國不是因為錢,那更不可能因為錢留下。”

她終于還是回來了,同時回來的,還有她帶的那兩盒“藥”。這可不是簡單的“藥”,而是單晶硅以及單晶鍺。這兩種半導體材料,在當時價值20萬。它們的出現,也極大地推動了我國半導體方面的研究進展。在林蘭英的帶領下,我國僅用了半年的時間,便成功地拉制出了中國的第一根鍺單晶。

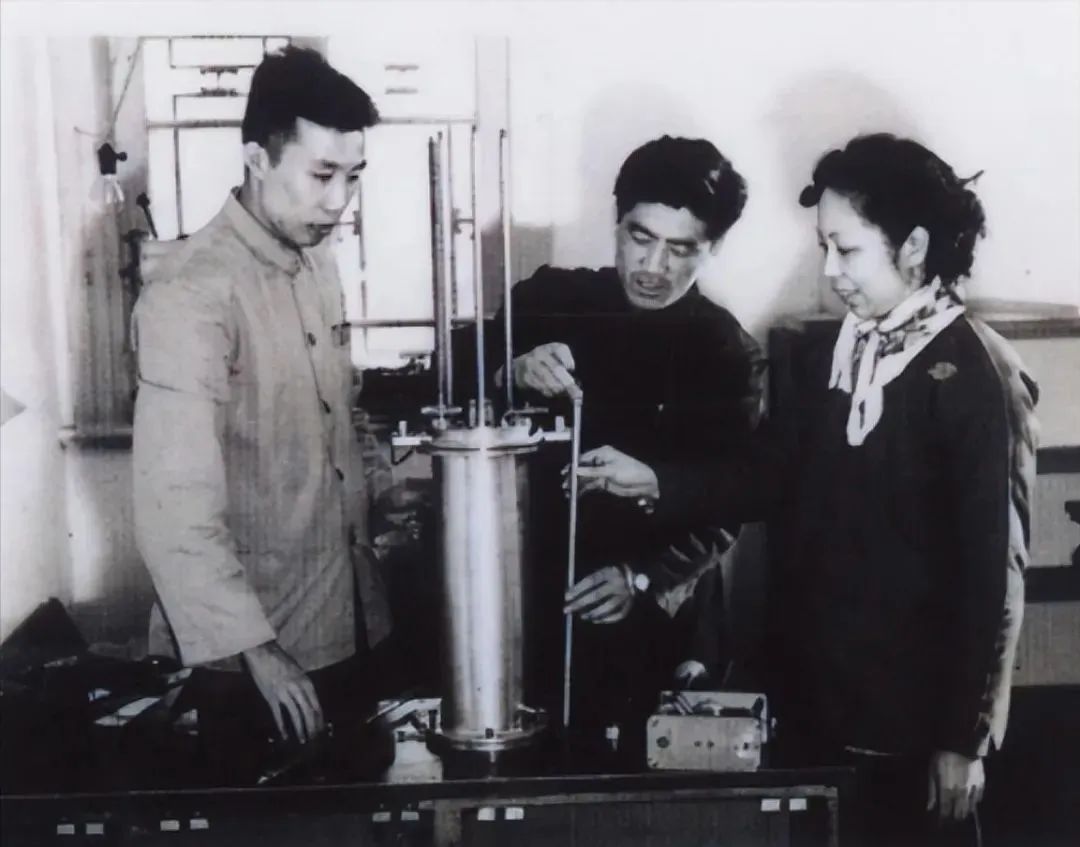

1958年 林蘭英在實驗室工作

1986年,起初林蘭英想通過國際合作開展太空砷化鎵單晶的生產合作,而在當時的空間科學研討會上,德方專家態度傲慢,對我國的技術力量極為不屑。這反而激發出林蘭英強大的民族責任感,她決定利用我國的返回式人造衛星,自力更生開展這一研究工作。從1987年到1990年,林蘭英進行砷化鎵單晶太空生長實驗3次,均獲得成功,并用它研制成半導體激光器。林蘭英也因此被人們稱為“中國半導體材料之母”。

林蘭英不僅是一位杰出的科學家,還是一位熱情的教育家和活躍的女性社會活動家。她在大中小學作過多次報告,接受過多家媒體的采訪。她結合自己的親身經歷,鼓勵婦女自尊、自愛、自強,有事業心和進取心,自強不息、艱苦奮斗。在林蘭英的號召下,中國的廣大婦女們滿懷著愛國熱情,不斷挑戰自我,突破極限,熱情地投身于科學事業中。

謝希德,作為中國芯片事業的奠基人之一,她在中國半導體物理學科和表面物理學科研究中發揮了關鍵作用,不僅推動中國半導體事業發展,同時將半導體技術薪火相傳,為中國“芯”的培養第一批寶貴人才。

林蘭英,從事半導體材料科學40年,是中國半導體材料科學的奠基人,對中國半導體材料科學的發展作出了重大貢獻。

她們在科研道路上克服了種種困難,永遠充滿干勁,挑戰自己,不斷突破自己。憑借滿腔的愛國熱情、強大的自信、持久的毅力、寬廣的心胸,在科學界詮釋了真正的“女性力量。

謝希德與林蘭英的精神,宛如一座巍峨的山峰,屹立在人類文明的長河中,激勵著一代又一代的探索者不畏艱險,鍥而不舍,勇攀科技高峰。

資料綜合整理自:

1、新華社:百年誕辰之際,憶中國“半導體破冰者”、首位大學女校長謝希德

2、謝希德:新中國第一位女大學校長

3、中國的半導體之母:林蘭英

4、林蘭英:當之無愧的“中國半導體材料之母”

來源:文化宣傳辦

審核:吳曉琳